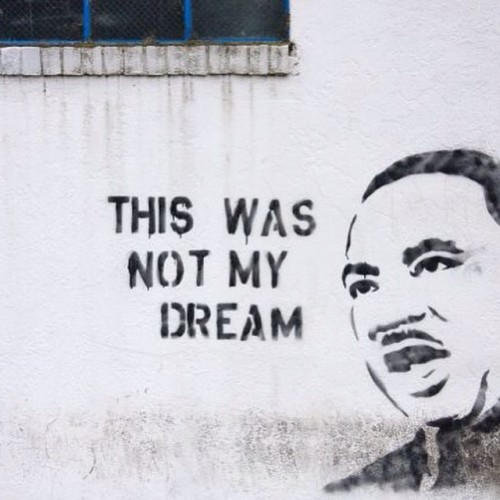

À tout instant, tisser entre ces réalités qui ne coïncident plus le segment des hétérotopies. Dans la société de l’image, échapper à la caricature, contrevenir à sa propre mise en marchandise. Tenant pour établis que le capital se nourrit de sa critique, nous deviendrons in-comestibles.

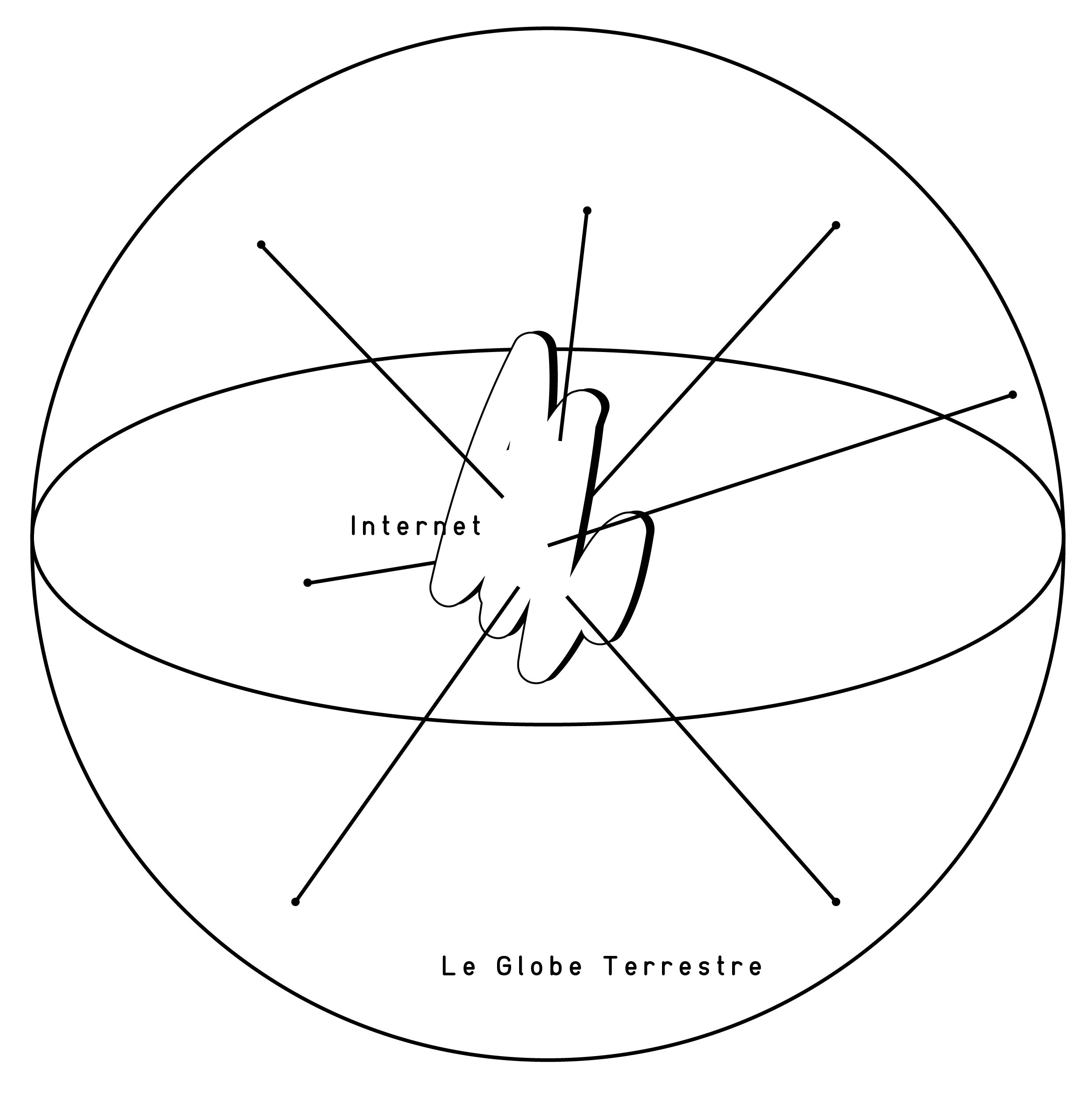

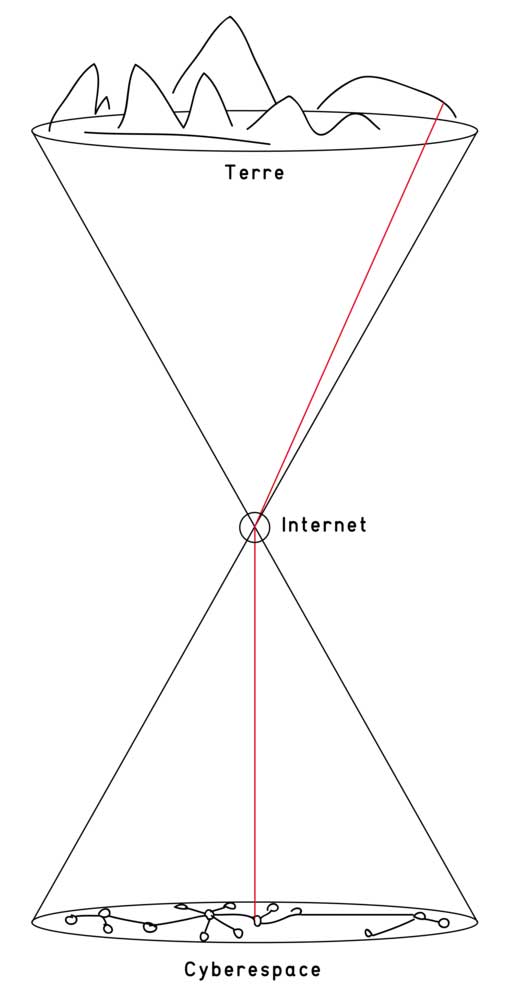

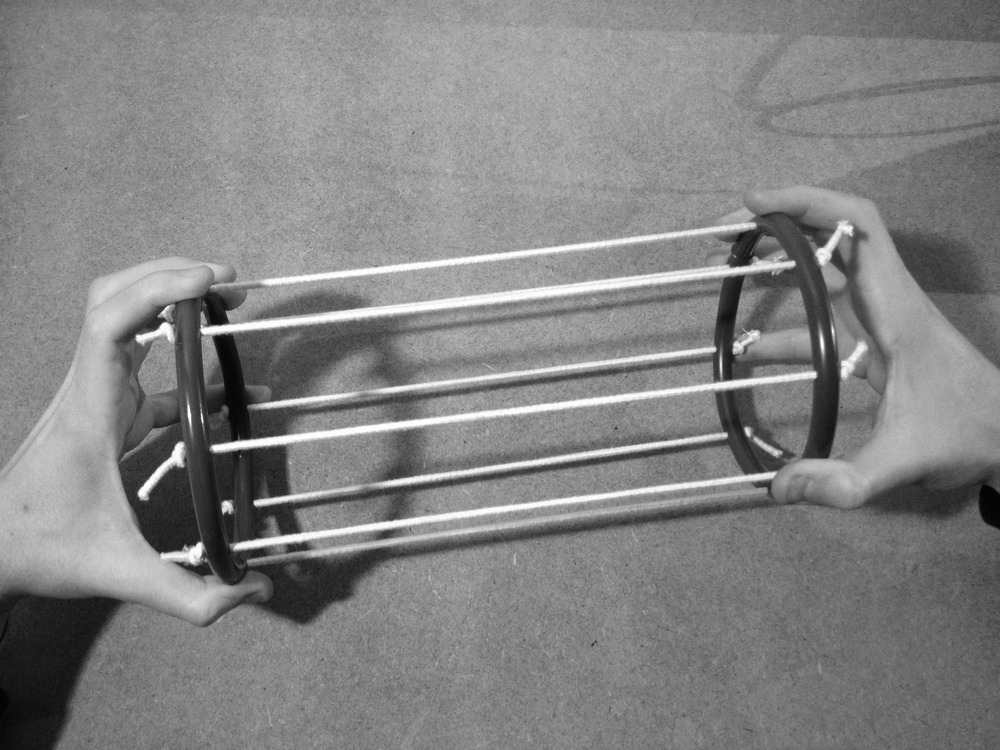

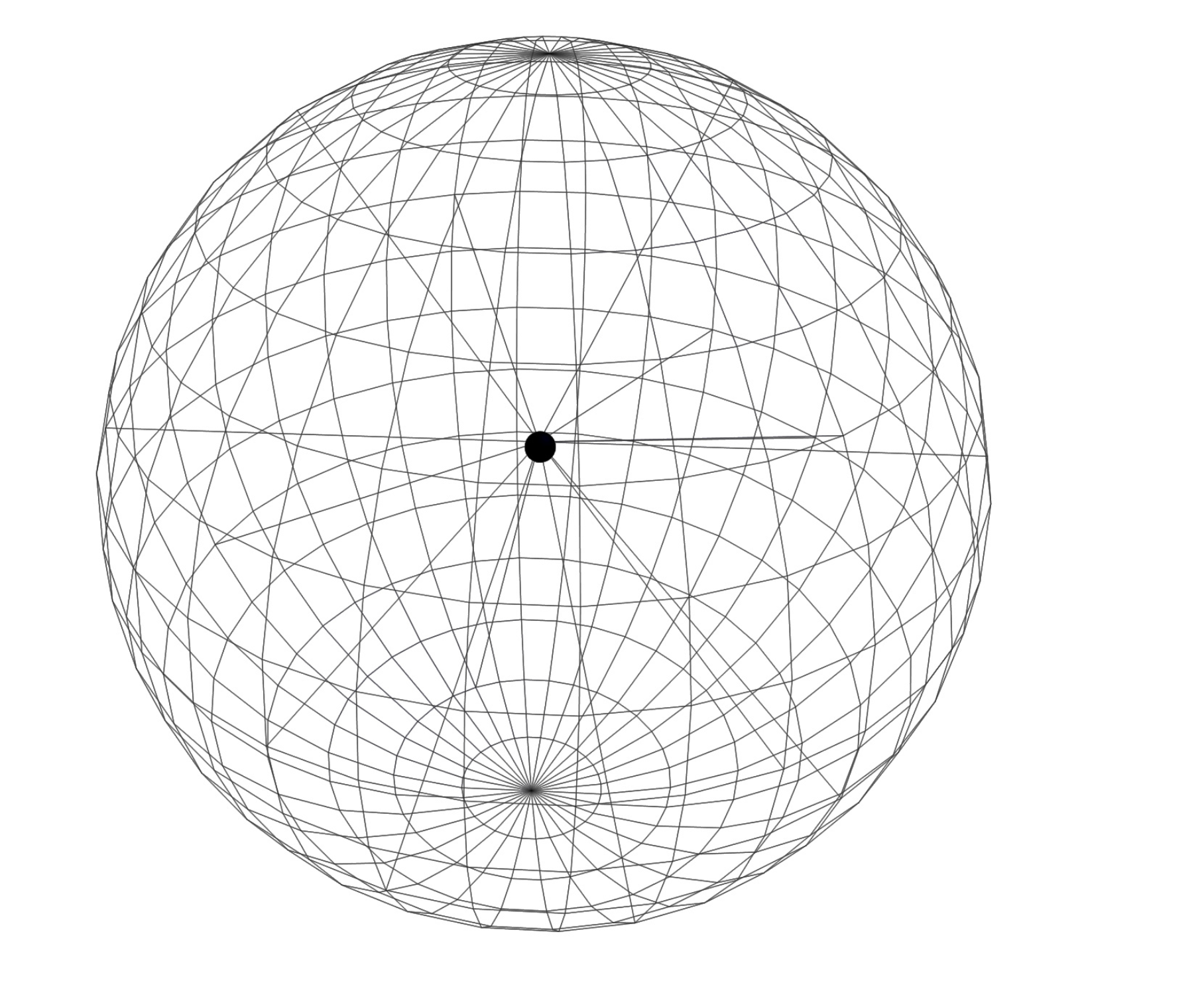

À mesure que le réel se dissout, les individus triomphent de l’aptitude à créer le monde. Nos réalités se présentent comme une accumulation d’images. Les sociétés modernes sont au fait de l’information qu’elles tiennent pour réelles grâce aux images. L’individu est seul maître de son monde en ce qu’il est lui-même le créateur des images qui composent ce dernier. Le monde n’est plus, ne reste que son image. Dans la matrice où nous sommes, les conditions d’accès au virtuel s’étendant, chaque individu appose au réel une quantité d’images qui ensemble s’imposent comme sa réalité. Il y aura bientôt, au sein de cette matrice, autant de réalités que d’individus, ceci est le cours naturel des choses. Le devenir réel de ce monde résulte de la capacité qu’ont les individus à croire momentanément aux mêmes images. Seulement, les réalités entre elles ne coïncident plus. L’indifférence était moderne, maintenant elle est le socle qui soutient le monde.

Image : Les habitants de Batemans Bay en Australie sont été évacués vers la côte au milieu de la menace des incendies.

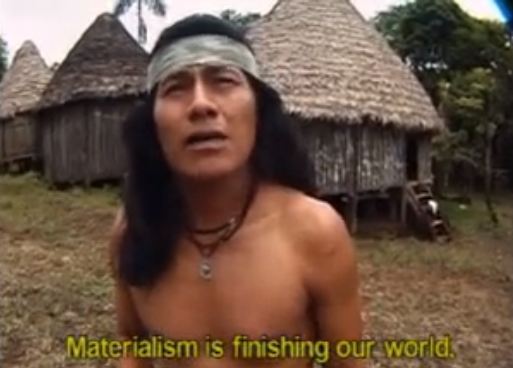

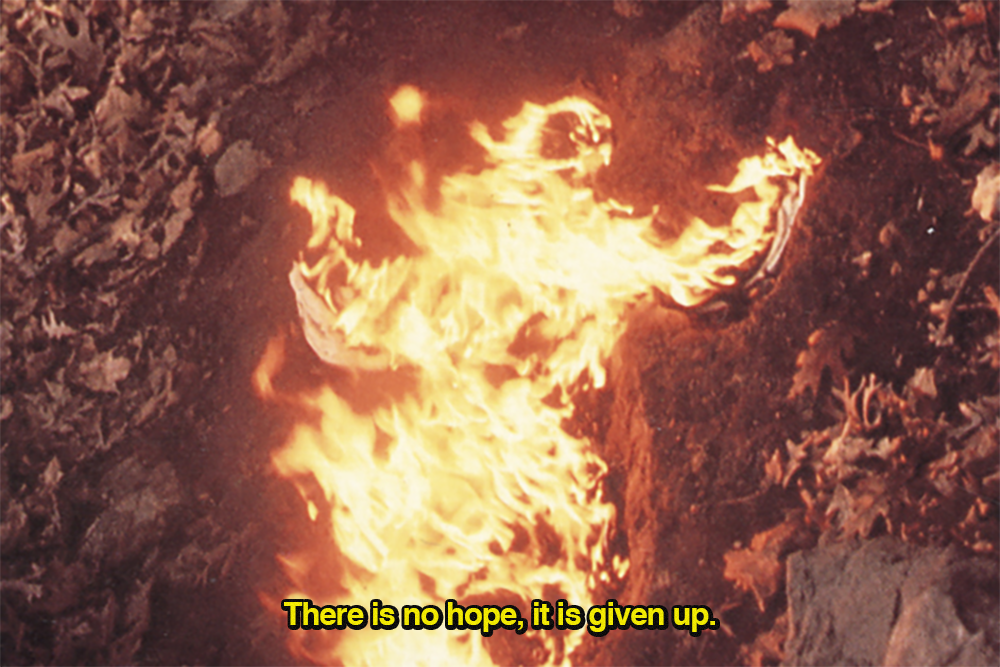

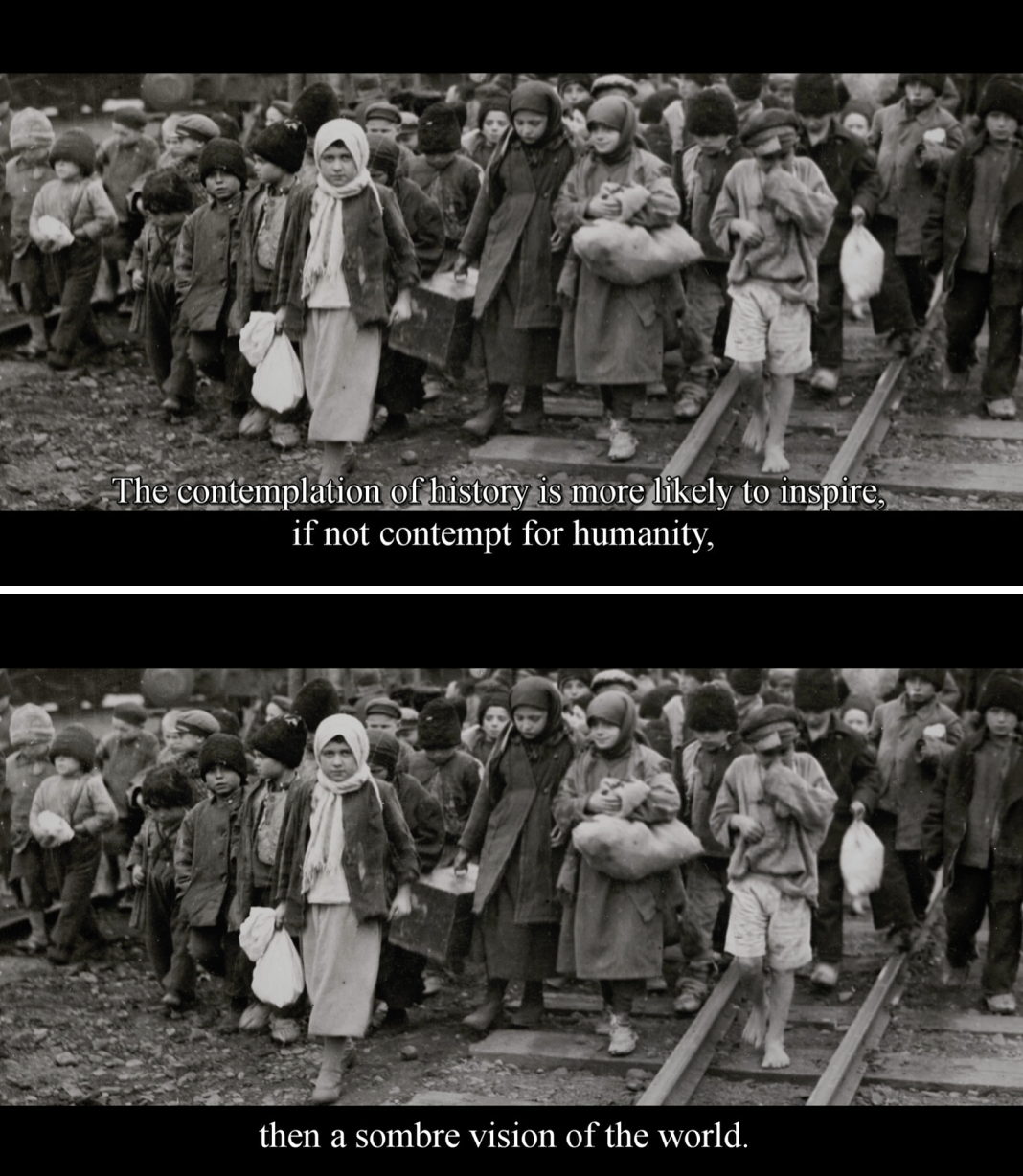

Les années 10 ont vu s’effondrer le modèle de la réalité objective. Tout ce qui composait le Réel est tombé en ruines. Il n’y a désormais plus lieu de dire « Ça n’est pas vrai » ou « Ça n’est pas possible » : les images feront parler les morts, elles feront mentir les vivants, elles feront des incendies sur l’eau, elles feront des nuages cracheurs de feu en Australie et de l’or 23 carats comestible sur la glace la plus chère du monde. Entre 2009 et 2019, les images nous ont fait voir le politique investi d’anciennes stars de télé-réalité ou même des acteurs pornos. Les images nous ont fait voir des manifestants se faire arroser d’acide, des C.R.S assaillir les pompiers, des citoyens chinois se voir attribuer le crédit social d’une note échelonnée entre 350 et 950 points. La dystopie et la caricature sont complètement dépassées. Les images du monde sont sans appel et elles n’ont pas d’auteur.

”Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun, où l’unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation.La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l’image autonomisé, où le mensonger s’est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.

Guy DebordLa société de quelque chose.

Mais ensemble, que faire ? À tout instant, tisser entre ces réalités qui ne coïncident plus le segment des hétérotopies. Dans la matrice, tracer des ponts entre les droites parallèles. Dans la société de l’image, échapper à la caricature, contrevenir à sa propre mise en marchandise. Plus que jamais nous tenons ceci pour établis : le capital se nourrit de sa critique, soyons incomestibles.

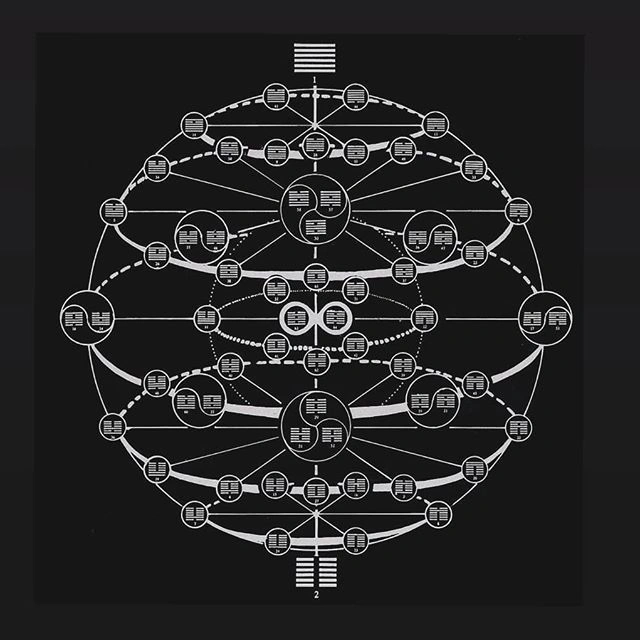

Et la Kabbale dans tout ça ?

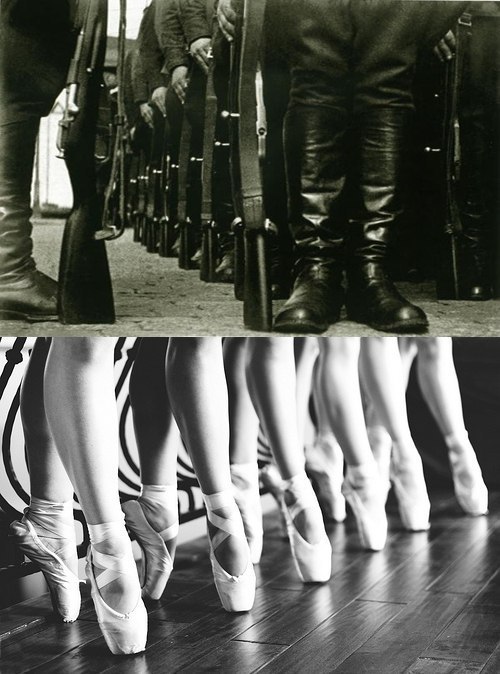

La kabbale enseigne que dans Malkuth, à savoir la réalité telle que nous la percevons, toute chose existe simultanément avec son contraire : il existe pour chaque effort de magie blanche un effort de magie noire déployé avec la même force, la même intelligence, le même impact, dans une direction diamétralement opposée, cependant. L’équilibre de Malkuth unifie les dimensions supérieures et les dimensions inférieures dans la dixième sphère : notre dimension. La dimension du réel où se trouve notre planète acquiert sa tangibilité concrète parce qu’elle est le lieu où s’unissent forces de création et forces de destruction pure. Notre dimension n’est rendue palpable que par l’effort conjoint de ces deux forces. C’est parce que des forêts brûlent que d’autres poussent, qu’un homme construise un orphelinat et c’est un autre qui doit envoyer 100 mômes au front. Rien de ce qui est tangible ne peut échapper à sa contradiction. Il nous faut agir en conséquence de cet état de fait. L’acte réellement subversif doit contenir les germes de son auto-destruction.

De 2009 à 2019, le Réel s’est radicalisé. Les acteurs du désastre se sont déclarés. Ils n’agissent plus ni dans l’ombre, ni dans l’hypocrisie. Ils disposent publiquement de leurs moyens et nous ne parlons plus d’un complot mais prenons acte de la sincérité de ceux qui se savent nos ennemis. Ceux qui tendent à maintenir la communauté humaine sont également forts de leurs moyens. Les masses n’ont jamais été mieux équipées pour le désœuvrement.

2020, année du rat de métal marque le passage au degré le plus dense de l’âge de fer, le kaliyuga, l’âge de la dégénérescence dans la matière brute. Car l’affrontement des forces créatrices et destructrices ne peut aboutir qu’à plus de densité. Dans Malkuth, ces forces ne peuvent jamais s’annuler, elles régissent ensemble l’équilibre qui permet au de rester palpable. Nous n’échapperons à la dégénérescence qu’à condition de nous extraire de cet affrontement. Nous ne serons subversifs qu’à condition de créer envers et contre notre milieu. Il faut pour échapper à sa propre contradiction : faire lire à ceux qui détruisent la forêt le même livre qu’à ceux qui plantent les arbres. Cette contradiction est le cri de survie de la dernière communauté humaine qui, parachutée sur un horizon de lignes droites, s’abrite dans les failles. Dans les hétérotopies où le réel est rendu possible. Justement parce que s’y côtoient les incompatibilités. La part maudite, qui survit au monde utilitaire. Un activisme de l’antinomie : construire au milieu de la nature des zones à défendre, construire au milieu de la ville des enclaves autonomes, pirater les institutions pour y ouvrir des espaces de transmission des savoirs, réhabiliter le spirituel face dans la doxa matérialiste, vaincre le yoga par le stress, aller manifester en dansant.

”Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants.

— Matthieu 7:15Bible traduite par David Martin entre 1696 et 1712

Ou nous pouvons enfanter d’autres images. Empiler les esthétiques, les imposer. Nous pourrions mettre l’humanité sous un casque de réalité virtuelle, y projeter une infinité de réalités. Seulement que reste-t-il une fois les écrans éteintss ? Les gens se regardent, voient le monde et constatent tout autour et à l’intérieur d’eux-mêmes : le désert. Qu’est-ce qui n’est pas le désert ? C’est la chaîne d’or qui relie les étoiles, le maillage qui soutient la matrice, la distance la plus courte entre deux âmes. Ne soyons pas le désert.

Revendiquons le paradoxe, décevons notre public, invitons-le ici, emmenons-le loin ailleurs.

De 2009 à 2019, le Réel s’est diffracté, ne reste aujourd’hui que son image et les images qui le composent. Chaque individu règne sur un segment de sa réalité, les réalités ne se croisent qu’accidentellement. L’accident est le lieu de l’hétérotopie. 2020 est l’état d’une double syncronicité, c’est doublement l’instant présent, le moment de traduire en actes ces belles formules et ses traits d’esprit. Continuer d’alimenter le désert avec plus d’images est un programme totalement nihiliste. Affronter les forces contraires, c’est les laisser décider où on va, et elles vont vers le néant. La vie se trouve dans l’angle mort de l’appareil photo, elle est ce qui échappe à son image, à son devenir marchandise. Alors, nous resterons réels tant que nous renoncerons représenter comme tels. Pour cela il faut, en toute chose, agir en conscience de nos contradictions : je suis et ne suis pas, simultanément, telle est mon essence.